猶記得筆者第一次觀看土生土語話劇時,正值詢問「我是誰?」的年紀。那年是2001年,是澳門政權由葡萄牙移交到中華人民共和國一年多後。媽媽跟我說,土生葡人當年被迫放棄了自己的土語去學習正規葡語,現在我們必需重拾屬於自己的語言,就算不能流利的說,也得對它有點認識,因為它是我們的根。

還記得年輕的我當時心裡納悶,為甚麼非得去看這些老人家才看得懂的戲不可?有些人把這種語言形容為「língua de gente antiga」,即「舊人的語言」,我可聽不懂啊。踏進澳門文化中心小劇院裡,台上有數位中老年人在彈奏著The Shadows、Trio Los Panchos及Frank Sinatra等的名曲。他們有他們奏著,觀眾有觀眾互相寒暄一番。找到座位,驚見全院滿座,一片半灰不黑的頭海,少年觀眾可說是寥寥可數。

演出時間是晚上八時,但到八時二十分燈光才緩緩收暗,展示出一貫葡裔社群文化悠閒不急的時間觀念。樂隊由彈奏名曲轉為演唱英語、葡語和西班牙語的流行金曲。又過了十數分鐘,主持站在布幕前以中葡雙語與觀眾互動和說出當晚劇目的引子。說畢,布幕緩緩打開,演員還沒說話,觀眾就已發出了笑聲,媽媽隨即在我耳邊說演員們都是她的中學同學,非常搞笑。全齣劇目設定在四十年代的澳門,演員以土生葡人為主,而演出語言大部分都是土生土語,當中也有澳門著名演員袁國榮(圓咕碌)以粵語演繹他的華人角色。整個演出,我看懂了幾成,勉強知道人物關係和故事情節,也時而似懂非懂地伴隨大家大笑。過程中,我不時問媽媽演員說了甚麼,大家在笑甚麼,有時候她能翻譯給我聽,有時候她會說:「很難翻譯,那笑話翻譯不了。」吃力的看完後,媽媽說以後每一年一定要來看土生土語話劇,會說的人愈來愈少,再不把握就沒得看了。然後,一看就看了二十年。

土生土語話劇的觀看,算是認識自身社群文化、歷史和社群思維的方法。2008年,筆者加入了劇團的幕後團隊,同時開始以文化研究者的身分觀察它。發現不同年代的土生葡人有著不同文化特質,也看到觀眾的組成隨著話劇的演變而產生明顯的變化。在嘗試找尋土生土語話劇的研究和文章時,發現稀少得很。澳門華文世界對本土劇場一直有著不少的紀錄和文章,葡語文學研究者也作出不少本土葡語文學的探討,然而對這種存於兩者之間的土生土語劇場,有系統的紀錄可說是少之又少。故此,筆者決定對土生土語話劇進行一次深入的研究,以十年時間整理出土生土語話劇發展的脈絡,並觀察出它的演變與政府政策、身分認同和表演形式的各種關係。

筆者先搜羅了「澳門土生土語話劇團」(Dóci Papiaçám di Macau)自1993年起的年度演出錄影片段,一共二十多齣,並對劇目的議題探討、人員族裔、演出模式和製作流程等作出了深入的比較和分析。同時與過往和現在參與過演出製作的人員進行了深入訪談,亦作出了歷時三個月的田野調查。不過,要了解土生土語話劇,必須先了解土生葡人社群,而在整個研究過程中,最難的就是要受訪者,甚至筆者,給予土生葡人身分一個定義。

土生葡人非葡人

在進行分享或講解時,我經常作出的第一句解說就是「土生葡人不是葡人」。首先需要了解的是,廣義來說,葡人指的是生於葡國或父母均為葡人、擁有葡國文化和以葡國為根的人。土生葡人則是以澳門為家鄉和根的歐亞混血兒,有著獨有的土生文化、土語和族裔身分。過去,澳門人統稱這群人為土生、土生仔或澳門仔,而一些學者常以四大特點來定義何謂土生,包括:血統(race),須為葡裔後人;語言(language),以葡語作為主要語言;及宗教(religion),以天主教為信奉的宗教。1具備前三者也不一定被界定為土生,因為他/她必需有一份自我認同(self-identity),堅定認同自己為土生才可。然而這樣簡單概括又未能全然套用在所有的土生葡人身上,尤其在急速的城市發展及全球化影響下,文化身分的概念已成了流水般的不定。

土生身分之所以被認為難有一個絕對的定義,其主要原因是這個民族身分未有廣泛的「標準」。有些土生父母某方具葡萄牙人血統,另一方可能是印度人、馬來人、果亞人、華人等血統;有些雙方均為前葡國根據地的人而沒有葡萄牙人血統。另外,在澳門的葡治時代,葡裔人士均享有較高福利。澳門教會為了吸引華人教徒而推行政策,讓願意入教者在受洗後獲領受一個聖人的葡語姓名。為了有更好的前程及社會保障,有些華人決定入教改名換姓,更展開了葡裔社群的生活方式。他們的下一代有著葡語姓氏、唸葡文學校、融入土生葡人社群,更認同自己為土生。有關這些入教者,他們的身分仍存在爭議,尤其對那些老一輩的土生傳統家族成員(traditional family)2來說,他們認定那些不具備葡裔血統的人不能被計算成土生族群內圍的成員。縱使如此,隨著社會環境的變化,人們對自我認同感的了解,這種以血統來作出定義的方式,可說已不合時宜,新一輩的土生葡人對此持有更開放接納的態度。

另外,在舊有的定義中,土生葡人是以葡語作為主要語言(primary language)。這主要語言的定義其實受葡萄牙政府在二十世紀初推行的語言政策所影響。如果要界定,十八世紀末土生土語才是土生社群的語言。而現時年輕一輩的土生葡人,很多可能以粵語或英語為母語。故此,如將每一位土生葡人的身分逐一拆解,又可能與其他例子有著矛盾之處,亦與所謂的「定義」發生衝突。因此,要三言兩語完全概括土生葡人是較難的,筆者在此想讓讀者了解的是,土生葡人身分一直受著環境和政策影響,其定義的浮動性很高,故此承載著他們的土生土語和文化習俗的土生土語話劇也會受到影響。

甜美的澳門語

筆者喜歡形容土生土語為「語言的一品鍋」,因為它像一品鍋一樣,由不同的東西融匯在一起,經烹調後,形成獨一無二的味道,但同時又讓人品嚐到各種用料的特色。土生土語有著很多名稱,它又稱土生葡語、língu di Macau/澳門語、dóci lingu di Macau(甜美的澳門語)、Patuá、língu maquista(土生葡人的語言)等等。3它是中國地區唯一的葡亞混合語,它的聲調活潑調皮,現代的土生葡人仍特別喜歡在說笑時加上幾句土生土語詞彙或語句。

葡萄牙航海隊伍約1498年抵達印度後,陸續在亞洲沿岸的不同地點包括馬六甲等地建立根據地。4葡語成為了貿易路線的通用語(lingua franca),而商人和當地人在沒有共同語言的情況下亦發展出皮欽語(pidgin)。由於領航的亞豐素雅布基極力推崇「落地生根」的殖民策略,再加上國王禁止葡國的女性家眷隨行,於是異族通婚大行其道,皮欽語經過進一步發展,成為了通婚後代的母語,有自身的文法和詞彙組並形成了混合語種——克里奧爾語(creole)。在十六世紀末的馬六甲葡裔社群中,衍生出克里斯坦語(Papiá Kristang),是當地的葡亞混合語,它被語言學者公認為澳門土生土語的源頭。

葡萄牙航海隊伍、商人、傳教士等的路線除了涉及非洲地區外,也包括位於亞洲的印度、馬六甲、錫蘭(今斯里蘭卡)、澳門及日本等地。這種移動性,造就了語言混雜的契機,加上各種戰爭、貿易、政策制度等原因,不少來自不同地區的歐亞家庭均移居到澳門,土生土語亦漸趨成形,更成為土生葡人族群中的主要日常語言。它的結構和文法接近馬來語和粵語,但在當中亦不乏古老的葡語詞彙,然而,發音又有別於葡語。

可惜,土生土語避免不了其衰落的命運。二十世紀初,葡萄牙政府為了加強葡裔後代的葡語語言能力,實施了正規葡語教育語言政策,措施包括在校內禁用土生土語。當時的土生葡人父母為了讓子女的葡語學習不受影響,亦在家中禁止他們使用土生土語。最終,這種澳門語在五、六十年代急劇沒落。然而,在社群面對著澳門政權移交和環境變化之際,一眾土生葡人決定透過復興曾一度絕跡的土生土語話劇,以保育社群習俗和這種沒落了的語言。

原始的土生土語話劇

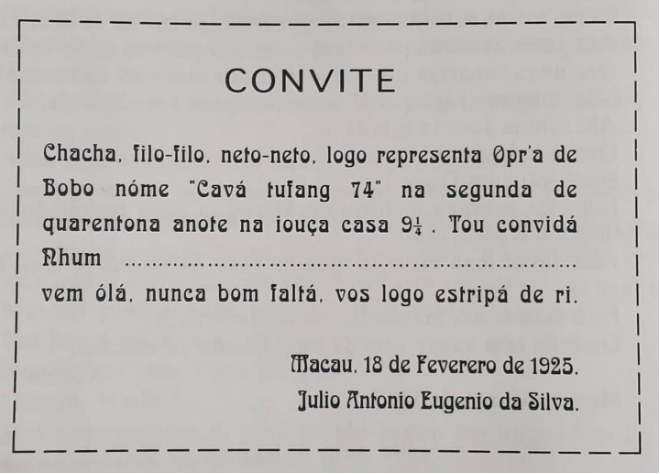

筆者找到有關土生土語話劇的紀錄,最早的是1925年公演過的劇本。當中內容包括了Cavá tufang ’74 (《1874年風災之後》)的劇本和一封以土生土語撰寫的邀請函,後者列明演出地點為崗頂劇院,公演日期為狂歡節(Carnaval)期間,而該劇故事設定在甲戌風災後的數年。5

話劇以一位土生葡人家庭的馬來傭人向觀眾講述日常辛勞工作為開場,隨後她的土生葡人僱主分享其對風災後澳門一片頹垣敗瓦的不滿。

Josefine (dirigindo-se a Pascoela):

- Pascoela, dá pra eu unga porcelana de chá. Io tá muto cançado. Este demonio de gente desde tufang de 74 pá agora más unga ano-ia inda nonpode concertá tudo este lugar. Tudo rua tá entupidu cu tijolo e máti, buraco pá aqui buraco pá ali: Parece incrivel com tanto dinhero de monopolio de tudo ancusa nonpode pagá mea duzia de china pra cartá tudo este procaria.

(Renascimento, vol.1, 1943-1945: 473)Josefine(僱主太太)面向Pascoela:

Pascoela,給我一杯茶吧。我很累。一整年了,這些無能的人還未能在74年颱風來襲後修復好這個地方。所有的路佈滿磚塊和碎片,地上到處都是破洞。我真不明白,國家因為那麼多不同的專利賺了那麼多錢,為甚麼就不能請來一批華工來收拾一下呢。

從Josefine的對白中,可看出作者以既不是名正言順的殖民者,又不全然是被殖民者的土生葡人身分,透過舞台發表其對當時社會情況的看法。土生葡人社群以他們的社區劇場(community theatre)作為「第三空間」(Third Space),6但在討論這點前,讓筆者先說一下土生土語話劇的源起。

在Cavá tufang ’74的劇本簡介中,Barreiros形容土生土語話劇為具有「小丑喜劇 (comédias de bôbo)、歌劇和澳門劇場特色」的演出。7該演出的邀請函把演出寫為Opereta em Patuá(土生土語的輕歌劇)。輕歌劇泛指規模較小、時長較短及偏重諷刺現實生活的歌劇。根據土生土語話劇申報列入澳門非物質文化遺產項目名錄的文件,土生土語話劇源於十九世紀末流行於巴西和葡國的Teatro de Revista,它糅合了法國的輕歌劇(operette)和雜誌劇場(revue)。透過結合音樂、戲劇和小品戲劇,土生土語話劇的劇目常以公眾人物為諷刺對象,亦會探討不同的社會議題。例如前述的Cavá tufang ’74便透過劇中人物表達出當時政府修復風災後的不力和市民的不滿。

由於土生葡人社群的閾限性(liminality),故土生土語話劇可說是他們的「第三空間」,讓其透過戲劇製造出真實(第一空間)和想像(第二空間)之外的「差異空間」。傳統上,土生土語話劇屬於土生嘉年華(Carnaval Macaense)的其中一個活動。嘉年華,又名狂歡節,一般集中在二、三月舉行,可持續數個星期並定於天主教大齋期的第一天前結束。由於天主教徒在大齋期中需要齋戒、克己等,故人們在大齋期前會狂歡一番。而這種狂歡意味著平日所設定的規條、社會禮儀、階級分別等都可不予遵守,故土生土語話劇演出中的諷刺時弊、調笑名人和日常被認為「不是正規語言」的土生土語都被容許。

說到上世紀中期的土生土語話劇,不得不提一位靈魂人物——阿德(Adé)。人稱阿德的若瑟.山度士.飛利拉(José dos Santos Ferreira)於1919年生於澳門。他的家庭不富裕,小學五年級便要輟學,但這無礙他成為土生土語文學中影響深遠的靈魂人物。土生土語作為通俗語或白話(colloquial language),並沒有正寫的書寫系統。之所以說阿德是土生土語文學的靈魂人物,是因為他透過撰寫詩詞、散文、短篇小說和劇本,對土生土語的文法和拼寫作了統一的整理。在進行研究時,有受訪者曾參與他編導的土生土語話劇演出,得悉他於六、七十年代曾自編、自導和自演過不少récitas(土生土語短劇)。1977年,他編導的土生土語話劇Nhum Vêlo(《老人翁》)連演三場,此後,土生土語話劇可說是絕跡了一段很長的時間。

復興土生土語話劇

1993年,澳門進入「過渡期」,喚醒了土生葡人社群對自身文化的保育行動。一群土生葡人找來了阿德,希望能復興土生土語話劇,以保存一個既能展示又可承載其族群文化和語言的載體。然而,阿德於同年因病去逝。當時他被認為是土生土語文學的最後一位作家,其去世震撼了土生葡人社群,更激發起復興土生土語話劇的意念。他們於崗頂劇院公演了《見總統》(Olâ Pisidente)一劇,澳門土生土語話劇團亦隨即成立。當年創社成員大部分都是年屆四十五歲或以上的土生葡人,除了一位。年僅二十七歲的他,以最年輕、最不會說土生土語的身分加入,更成為劇社的編導至今,他就是澳門土生土語話劇團的團長飛文基(Miguel de Senna Fernandes)。

由復興到變革

早期的土生土語話劇都是由一群土生葡人透過親屬關係(kinship)結集演出。劇目時長由五分鐘到二十分鐘不等,演員均為土生葡人,演出語言僅為土生土語。題材都是以土生葡人社群熟悉的議題為主,包括土生葡人鄰里關係、土生文化習俗等。

然而,隨著社會環境的轉變,這個社區劇場的專屬性亦隨之改變。在澳門經歷了「一二.三事件」8和葡萄牙因「康乃馨革命」9而撤軍之後,澳門的人口和社會結構起了一定的變化;再加上香港粵語媒體的普及,土生葡人社群與華人社群的交錯日益增加。筆者加入澳門土生土語話劇團時,團員包括土生葡人、華人、葡人和菲律賓人,而演出語言雖仍是以土生土語為主,但亦有粵語、葡語和英語。10故事中探討的不再局限於土生葡人社群關注的人和事,而是整體澳門市民關注的社會議題。例如2007年的《無敵醫師》(Cuza, Dôtor?)就探討了當時澳門市民對醫療政策和公立醫院的評價,而2011年的《熊到發燒》(Qui Pandalhada!)就探討了賭權開放、外勞政策等議題。

對此改革,飛文基曾在分享道:「加入不同語言和不同族裔背景的人於演出的原因,是因為這才反應到澳門的真實情況,我們的關係就是這麼多元和親密。」這項改革,不僅是為了擴大觀眾群,也是為了加強傳承的可能性。2009年,聯合國教科文組織將土生土語列為「極度瀕危語言」,更統計全球能操流利土生土語的人不足五十人。11筆者曾經歷過觀看未有字幕的演出年代,縱然演員生鬼,但是要看一個兩小時以非常用語言演出的戲劇,的確吃力。更何況,要讓年輕人對「舊人的語言」生起興趣,必需要合時宜,於是土生土語話劇的演出加入了微電影。最初出現的是2004年的「惡搞」開幕短片,透過圖片整合將澳門的名人或官員放入舊圖片中,並於戲劇開幕前播出。開幕短片除了豐富觀感外,亦是讓觀眾了解隨即觀看的劇目主題或年代氛圍。

由於土生土語話劇屬社區劇場,親屬性仍是團員組成的主要因素。飛文基曾指出,邀請的參與者以土生葡人為首選而非其戲劇的專業性。他曾經將他的創作比喻為烹飪:「這好比我想煮鹹魚蒸肉餅,但我沒有鹹魚,只有梅菜,那就只好改煮梅菜蒸肉餅了。」他的劇不是因應想做的故事、劇目或角色而去設計,而是因應他有的演員而去設計劇目。他亦需因應演員的個性去設計角色,因為參與者大部分都不是具經驗或受過培訓的戲劇演員。舉例,他曾為某女演員設計了一個嬌嗲的角色,然而這位最受歡迎的土生土語話劇演員之一的女士無論怎樣也做不了那角色所需的動作和語調。最後,導演就讓其做回一貫諸事八卦的角色。在撰寫劇本時,他會先確定參與演出的人是誰。由於參與者都是義務參與,只能配合各人的生活和計劃,故每一年都有所不同。

不少土生葡人觀眾將觀看演出視為年度聚會活動,是一場加強文化身分的儀式。對其他社群的澳門觀眾來說,它是年度社會話題的展示。筆者在研究二十多年的演出時,每一年的演出就像一幅該年的澳門快照,反映當時澳門人最關注的時事和想法。土生土語話劇先後於2012年被列為澳門非物質文化遺產和2021年被列為國家級非物質文化遺產,足以證明它的存在價值。衷心希望澳門劇場歷史的資深研究者,也可以關注土生土語話劇並作不同的論述和探討,因為它也是澳門戲劇的一部分。

- 1

João de Pina-Cabral. Between China and Europe: Person, Culture and Emotion in Macao (Oxon and New York: Routledge, 2002).

- 2

土生葡人社群中的傳統家族需符合早前提及血統、語言和宗教的界定。

- 3

Miguel Senna Fernandes & Alan Norman Baxter. Maquista Chapado: Vocabulary and Expressions in Macao's Portuguese Creole (Macau: Instituto Cultural do governo da R.A.E. de Macau, 2004).

- 4

Roger Crowley. Conquerors: How Portugal Forged the First Global Empire (New York: Random House, 2015).

- 5

1874年9月22日,強烈颱風吹襲澳門後造成數千人死亡,可說是澳門史上傷亡人數最多的風災。

- 6

Homi K. Bhabha. The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994).

- 7

Leopoldo Danilo Barreiros. Renascimento (Macau, 1943-1945).

- 8

澳門「一二.三事件」是發生於1966年的大規模警民衝突事件,由於發生在12月3日,故名為「一二.三事件」。事件最終以時任總督嘉樂庇簽署的《澳門政府對華人各界代表所提出的抗議書的答覆》告一段落,該文件簽署亦意味葡方失去了「對澳門事實上的主權」。

- 9

葡萄牙的「康乃馨革命」為1945年4月25日在葡國首都里斯本發生的政變,此革命除推翻了獨裁政權外,新政府亦開展了非殖民化政策,逐步放棄海外殖民地;由於政變期間民眾把康乃馨送贈予士兵並置於槍口上,故而得名「康乃馨革命」。

- 10

筆者對1993年的《見總統》和2011年的《熊到發燒》的演出語言做了對比,前者是土生土語(99%)和葡語(1%),後者則是土生土語(61%)、英語(26%)、粵語(10%)和葡語(3%)。

- 11

資料來源:聯合國教科文組織《瀕危語言紅皮書》(2009)。