「澳門土生土語話劇團」已經成立了三十年,而土生語——作為一門語言的歷史已經有四百餘年,只不過「現今,澳門土生土語已逐漸淡出了歷史舞台,新生一代的土生葡籍人士,大多已不懂這種昔日土生葡人社群作為日常溝通的語言」1,幸好有澳門藝術節,土生土語話劇不至於從劇場舞台上消失。

《砂煲罌罉嘉年華》是本屆澳門藝術節的閉幕節目,也是土生土語話劇團三十週年演出。(攝影︰莫兆忠)

《砂煲罌罉嘉年華》是本屆澳門藝術節的閉幕節目,也是土生土語話劇團三十週年演出。(攝影︰莫兆忠)

作為澳門非物質文化遺產清單的一部分,語言保育的象徵意義遠大於話劇本身。根據公開諮詢文本中的陳述,「土生土語是昔日澳門土生葡人的身份象徵及文化認同」2。第三十年,土生土語話劇團的作品圍繞「如何守住我們」的內核展開論述,製作團隊在「Dóci Papiaçám di Macau 澳門土生土語話劇團」的Facebook群組中公開分享了第三十三屆澳門藝術節閉幕演出結尾播放的影片,3一開頭便是一個小女孩用土生語講道「我是土生葡人,您也是」。當然,看影片的不一定是澳門人,更不一定是土生葡人,但影片當中呈現出來土生葡人對澳門的忠誠卻不容忽視:「我們比住在這裡的舊人更舊,成長時已與這片土地的命運緊扣著,無論快樂或貧窮皆與澳門同在。」

我隱隱覺得,這種忠誠的確是構成土生葡人這個族群的核心,更有「表演」的成分:因為只有大聲講出來、確認被聽到,才得以繼續擁有這個身份。在藝術節的眾多演出中,土生土語話劇永遠是最熱鬧的那一個:場內坐滿了各路熟人,前後左右都可以聊上幾句;場外賣著前幾年演出錄像的光碟(甚至還有USB)和周邊T裇,帶著全家大小來看演出的父親大手一揮買下五件,上面印著「filos di quim?」(是誰的兒子?)。土生葡人因其「土生」的特質被稱作「filos da tierra」,中文譯作「大地之子」,但他們是澳門之子嗎?在唱《七子之歌》4時,土生葡人是被寫進詩中的那一群嗎?

土生葡人在這種以中國為中心的表述之下也是「外人」,他們只屬於澳門。可在土生土語話劇之中,能夠被囊括進劇場氛圍裡的不僅只有澳門人——在第三十二屆澳門藝術節《同船一心》的演出中,有「因打了特色疫苗而突然會講廣東話和土生語」的外國人,還有非法滯留澳門的東南亞裔。相比澳門的華文劇場,土生土語話劇的確有更豐富的種族呈現,如字幕(土生語、中文、英文、葡文四種字幕)、演員等方面,然而這種族群和主題上的多元在早期表演中並不鮮明,但導演飛文基表示不同語言和族裔背景的人加入演出可以反映澳門的真實情況,5因此在土生族群之外也廣泛吸納新演員加入。

土生土語話劇團三十週年圖片展(攝影︰莫兆忠)

土生土語話劇團三十週年圖片展(攝影︰莫兆忠)

今年的《砂煲罌罉嘉年華》討論了澳門時下的流行議題:社區旅遊。講一個已經沒有生氣、頹敗的社區希冀在這個關口重開的新時代招攬遊客,在故事設定中這個「土生葡人聚居區」名為「白馬行區」,這是連接議事亭前地和水坑尾街之間的區域。現實之中,白馬行絕對不缺遊客,然而符合「土生葡人聚居」又「缺乏活力」的倒確有一處,即是位於鄭家大屋附近的亞婆井前地。為活化社區,劇情裡的土生族群提出建議在這裡舉辦嘉年華,但是「澳門處處是嘉年華」,又何須再來一個?此處用嘉年華作引,呼應了早期的歷史傳統:因天主教齋戒而產生的土生嘉年華(Carnaval Macaense)中,在1925年第一次出現土生話劇。6澳門處處是嘉年華,「土生嘉年華」卻已轉型為「葡韻嘉年華」。

每一句嬉鬧講笑背後都是另一句現實。澳門的大型活動在疫情之後井噴式輪番上演,而這些盛典皆由政府主導(如藝文薈澳、煙花匯演、葡韻嘉年華),幾乎看不到民間自下而上的社區營造。遺憾的是,劇中舉辦嘉年華的願望也未能成真:附近居民和社團發來投訴,聲稱此類盛會將滋擾社區安寧。辦活動不僅是為了團結整個社群,就算沒有辦成在這個過程中也會帶來新的凝聚力,「我們(土生葡人)是一家人」。然而,儘管都是澳門人,但這一群和那一群看起來並不相容,否則也不會因一個活動就引起鄰里矛盾。這個現象亦值得思考:哪一群才算得上是「真正的」澳門人?定義他們身份的到底是甚麼,血緣、關係、還是語言?以「澳門人」的身份認同作為劇場主題的作品不在少數,馬慧妍曾在劇評中寫道「當我們論述『我們是誰』的時候,實際上,我們大多在談論的,卻是『什麼不是我們』」7,她同時強調在講述澳門人身份的時候不應被某種固有概念限制。不過,土生土語話劇無論是演員還是作品內容都強調著澳門的原真性,這種由人際關係與共同記憶所構建的「真」皆是對於澳門作為地方(place)的返照,然而在博彩業和過度旅遊的衝擊下澳門逐漸蛻變成非地方(non-place)8:關前老街搖身一變成了「關前薈」,內港河邊新街油上大片塗鴉⋯⋯

拋開人與景、真與非真的定義先不談,在前述「真假」澳門人之外還有一重身份是「非澳門人」——多數時候指那些只准僅在此停留七天的遊客。關注社區旅遊時,愛打卡的遊客是繞不過的一環,這種遊客滲透社區的情況有時被讚為「深入了解澳門文化」,又是則被抱怨為「旺丁不旺財」。在《嘉年華》中,遊客從戶外的桌枱旁經過、拍照、打卡,並問:「哪裡有土生葡人可以看?」9,土生葡人不是一件展品,若不指明便難以意識到這個族群仍然在對澳門文化發揮作用。更進一步來說,在進入這個社區時,這些過客仍未能進入社區文化之中,只有實體、具象化的建築和裝置才能令人難忘。在劇中,有一個更值得關注的「非澳門人」角色:來自中國內地的女歌手、《黑龍江好聲音》選手Angelbaby。

從這個虛構的名字就知道劇團玩梗玩到盡,但Angelbaby一角亦非內地人扮演,因此在模仿東北口音時更有錯位的滑稽。不過這個「非澳門人」的加入令整齣戲多了一層玩味:「非澳門人」如何成為「澳門人」?Angelbaby是一個徹頭徹尾的外來者,她起初只是跟著富商來談生意,頂多是個路過的遊客,聽著大灣區要如何如何,而她卻在無目的的漫遊裡愛上了澳門,並決心留下來。吸引她的不是葡風建築、美食美景,卻是「澳門獨特的文化」,我想可以理解為澳門廣為人知的「人情味」。情節中設計了幾個波折,「澳門人」也排斥過這個「大陸妹」,最後還是以「澳門人的熱心」接納了她。在文化上表現了這種包容,卻無法真正反映在政策上,這也可以被看作土生土語話劇諷刺現實的絕佳例子。與此同時,《嘉年華》沿用了官方話語中的那一套對澳門的定位:「以中華文化為主、多元文化共存的合作交流基地」,在台上的是多元文化的代表,最終還是要擁抱大灣區的敘事話語。

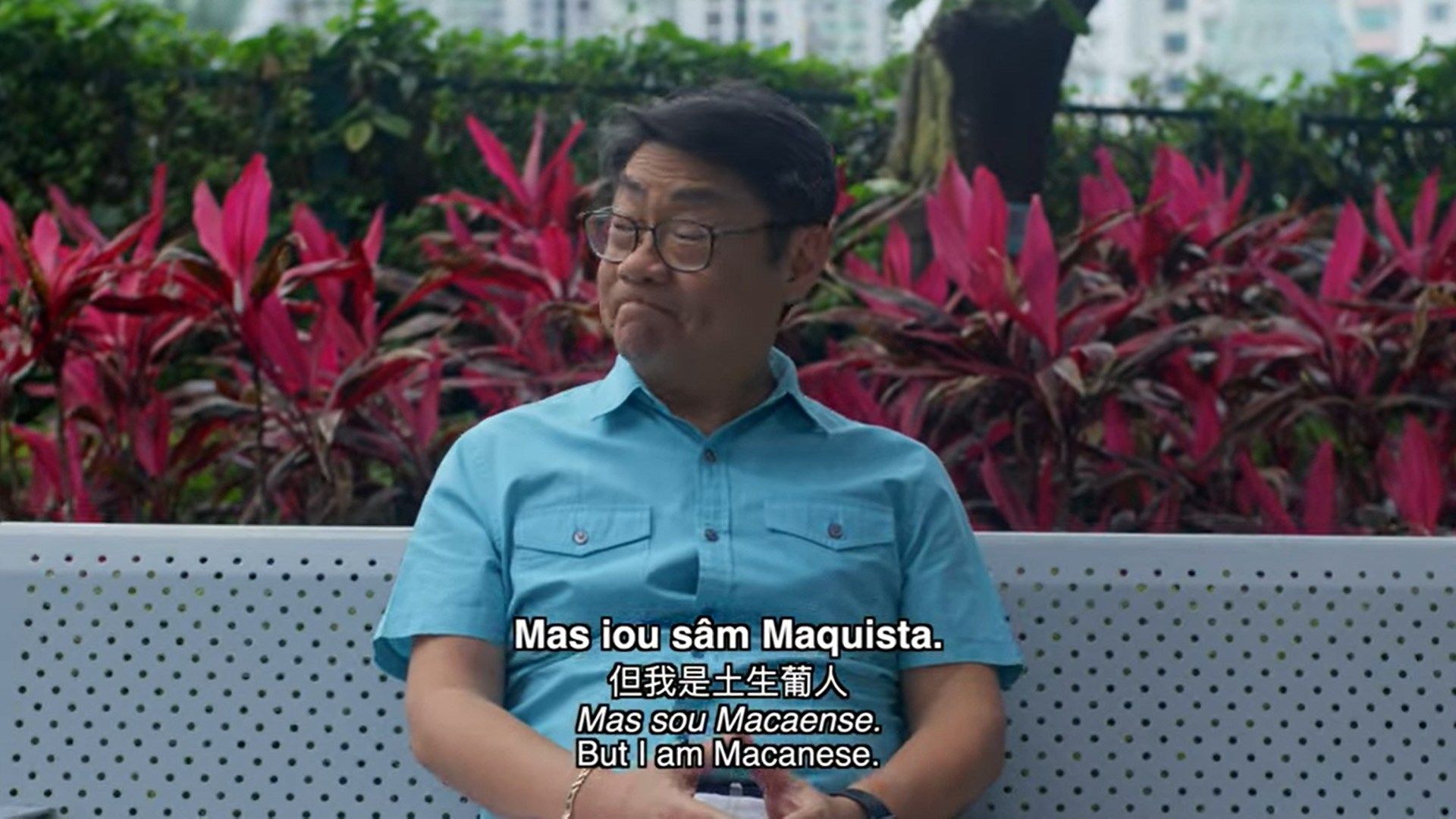

《砂煲罌罉嘉年華》編導飛文基親自在錄像中演出。(影片截圖)

《砂煲罌罉嘉年華》編導飛文基親自在錄像中演出。(影片截圖)

《嘉年華》土生葡人家庭裡的小妹想要做網紅,用hashtag標遍整個社區,企圖在社交媒體增加曝光量,可家中其他成員對她這種行為卻不以為意——做短片怎麼能講得出對這個社區最深的眷戀呢?這種講出來的認同卻不免讓人懷疑,融入大灣區之後的「我們」在哪裡?故事中講到的是土生葡人中「我們」的煩惱,若是發展社區文化旅遊,土生葡人只能成為景點嗎?另一方面,我們之中的「澳門人」(華人)又該在這種潮流之下何去何從?那些被澳門吸引來的「他們」又將被置於何處?

土生土語話劇不會回答這些無法細想的問題。每一年,他們用社會規則和本地時事打造一致的笑點,恰到好處點燃現場觀眾,令在場的人都感到「身在澳門」甚至是「屬於澳門」。身份認同,就是為同一個梗鼓掌。我毫不懷疑土生土語話劇團可以一口氣演到2049年,但我懷疑土生土語的生命力會不會隨著時間而衰弱?在粵語都無法守住自己陣地的時代,一門已經沒有使用機會的語言,是否可以在舞台上重現昔日風采以外,邁向未來?

- 1

澳門文化遺產,非遺清單:土生土語話劇,非物質文化遺產。https://www.culturalheritage.mo/detail/100031

- 2

澳門文化遺產,〈10. 土生土語話劇〉,項目列入《非物質文化遺產名錄》公開諮詢,頁55-59。https://www.culturalheritage.mo/contentfiles/attachment/201903/07/17400810名錄文本_土生土語話劇.pdf

- 3

Miguel S Fernandes,「Dóci Papiaçám di Macau 澳門土生土語話劇團」Facebook群組,2023年6月24日。https://www.facebook.com/groups/docipapiacam/permalink/10159908316006298/?mibextid=oMANbw

- 4

《七子之歌》是聞一多先生於1925年3月在美國留學期間創作的一首組詩,共七首,分別是澳門、香港、台灣、威海衛、廣州灣、九龍和旅大(旅順—大連)。其中,《七子之歌.澳門》被大型電視紀錄片《澳門歲月》改編選作主題曲,由於該紀錄片的影響力故而在1999年12月20日被選做澳門回歸主題曲。http://www.cnr.cn/yuleguangbo/sysh/20181123/t20181123_524424702.shtml

- 5

黎岩嵐,〈澳門的劇種:土生土語話劇〉,《Artism Online》2022年03月號。https://artismonline.hk/issues/2022-03/499

- 6

同上。

- 7

馬慧妍,〈澳門不是一個人——淺談《彼時此岸》中的身份危機〉,評地,2017年9月25日。https://reviews.macautheatre.org.mo/theater/2017/09/2379/

- 8

郭懿柔,〈在地的他方:以澳門特別行政區氹仔舊城區作為一種地方〉,國立臺灣大學工學院建築與城鄉研究所碩士論文,2017。https://doi.org/10.6342/NTU201701541

- 9

李展鵬,〈從瀕危語言去想像澳門——談土生土語劇場〉,《明報》,2023年6月5日。https://news.mingpao.com/pns/作家專欄/article/20230605/s00018/1685898809907/世紀-一一兩岸-從瀕危語言去想像澳門-談土生土語劇場