帶著香港的藝術種子撒在新的土壤上,究竟會種出甚麼東西來?

訪問(一):創作與生活的融合——我的舞者生活?(My Life As a Dancer? -Creation and Life Integrated)

「嘩!我需要一些衝擊和提升!」

徐奕婕(Ivy)在2021年選擇離開一個熟悉的地方(香港),遠赴一個既陌生又似曾相識的國度(英國倫敦)升學,期望純粹地觀看自己、創作和生活,再從心出發。

聖三一拉班音樂及舞蹈學院

「我在拉班學院選修的是兩年制MFA(藝術創作碩士)課程,名為『Creative Practice: Dance Professional』(意譯「創意實踐:舞蹈專業」),並與Independent Dance、Siobhan Davies Studios合辦。1它並不是一個具指向性的課程,但藉著叩問『你的practice是甚麼?你的creative又是甚麼?』來進行個人探索和定義。所以Creative Practice是指甚麼呢?假如我很簡單粗暴地把它切開:creative當然是指創意,但在拉班學院對於creative的看法,很多時是指你能否成功地把事物與自己連結,用最真實、最原始的話語描述,已經是creative了。至於practice是泛指重複練習,可以是個人改進方向甚至是制定提升的指標。簡單來說就是在實踐中,尋找一些自己定給自己的指標。」雖然是帶點抽象的解說,但課程限制較少、沒有太多規範來定義自己和作品,你的信念就是你的創作。所謂「摸不著邊際,才叫人興味盎然」,看來這個課程確實有趣吸引。然而這跟Ivy多年來的「My Life As A Dancer?」(2024年重新命名:我的舞者生活?)創作研究有何關係?

Ivy正在為她在拉班中心實驗劇場(Studio Theatre)的演講佈置場地,攝於2023年7月11日(攝影:Sandy Yip)

Ivy正在為她在拉班中心實驗劇場(Studio Theatre)的演講佈置場地,攝於2023年7月11日(攝影:Sandy Yip)

My Life As A Dancer?

甚麼是舞蹈?舞蹈和生活之間如何扣連融合?如果在現世代還在問舞者這些問題,是否顯得多此一舉?「其實我有思考過,是不是我看『舞蹈』這兩個字太過死板呢?好像一直有一個既定的想法,但是否煮一頓飯也可以是舞蹈?由怎樣蒐集食材、切多大一塊、處理和烹調的順序與時間點、怎樣讓座上客對你和你煮的東西有所期待⋯⋯當這些挪移到舞台演出上就顯得活學活用了。在這兩年的學習生涯,它幫助我梳理過去,給我一些新的工具,嘗試在過程中引入不同的方法進行觀察與探究,但更重要的是賦予我信心:成果並不代表要產出一個舞蹈作品;很久沒有推出作品並不代表研究沒有往前走;我是可以有自己的信念或想像的。所以我與My Life As A Dancer? 這個研究的關係,相較以前就更見清晰深入了。話說回頭,確實無法否認放慢腳步伴隨而來的是更多的恐懼,但做研究是要做給別人看還是做給自己看呢?我覺得這一點,讓我在整個研究中感受至深。」

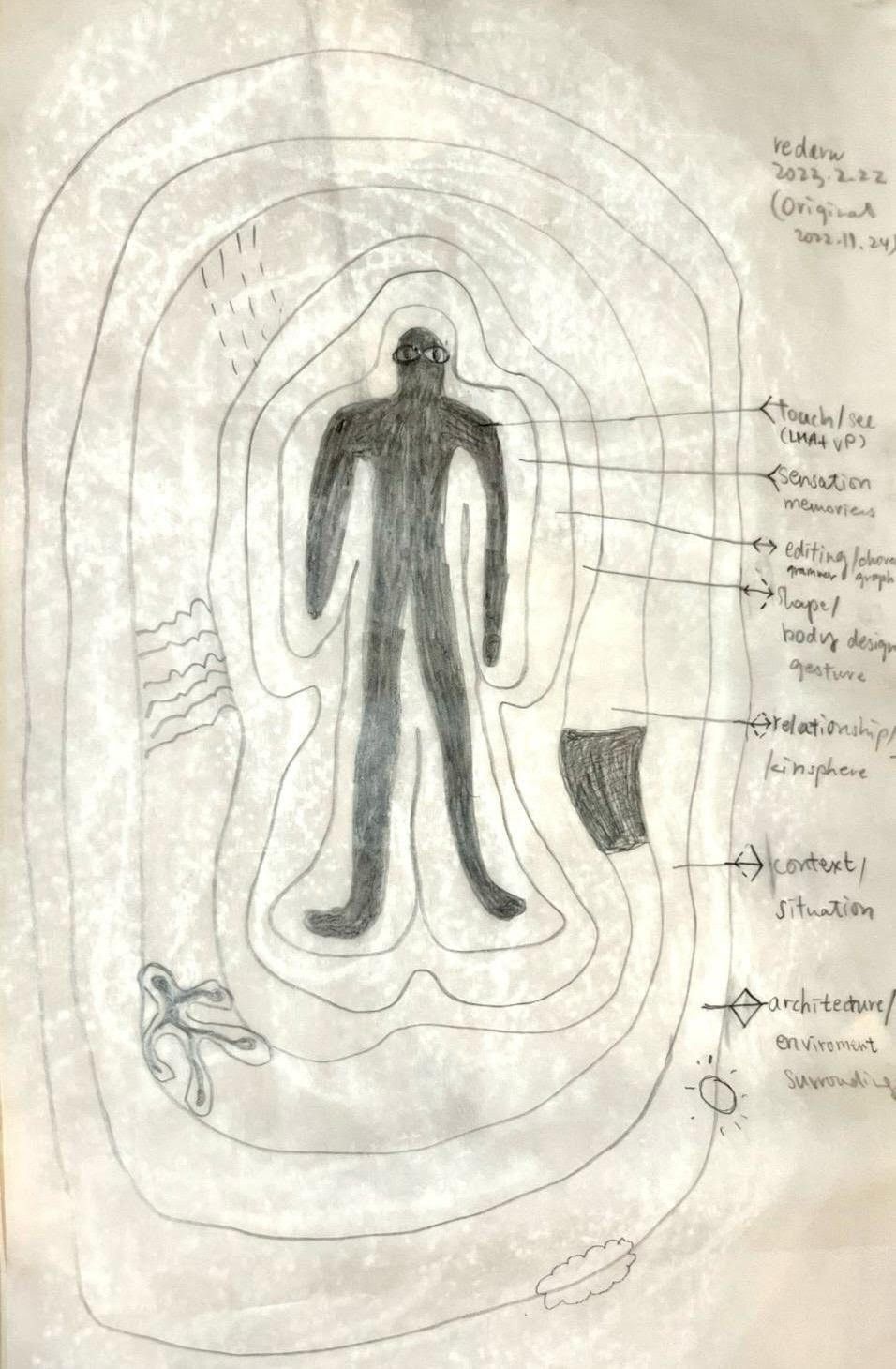

我的身體地圖

舞者們對於自己的身體相當敏感,這並非只針對肢體與動作的探索和堆砌,而是從無間斷的練習中嘗試打開感官,尋找屬於自己的身體感和路線圖。更具體一點來說,就是尋找屬於他們的創作概念或創作研究的路線圖。在各家各法的前提下,有些舞者在構思時,喜歡用筆墨繪畫出腦海中的創作路線圖,既有圖像亦可附加文字,有的則喜歡用攝影和影像。Ivy在過去兩年的學習生活中,觀察到自己傾向用身體、空間作為思考創作的工具,進而把創作概念轉化成地圖,層層深入地探究自身,並將之稱為「身體地圖」(Body Map,詳看附件一)。

「我的身體地圖共有七層(layers),畢業論文正是寫這七層與我的關係。因為這些layers的出現,我終於能夠定位自己的概念是在哪一層裡,並且更清晰地觀察到每一層對我的個人感受來說,究竟是甚麼。作為舞者,我們經常在一個空間裡不斷地正面直視自己的身體和觸碰四周環境,所以層與層之間的互惠關係、影響會是甚麼?這就從概念、思維層面再次回歸身體層面了。總而言之,這七層沒有順序,沒有單一循環路線,反之是隨性而行,所以我相信是一個檢視自己的方法。」

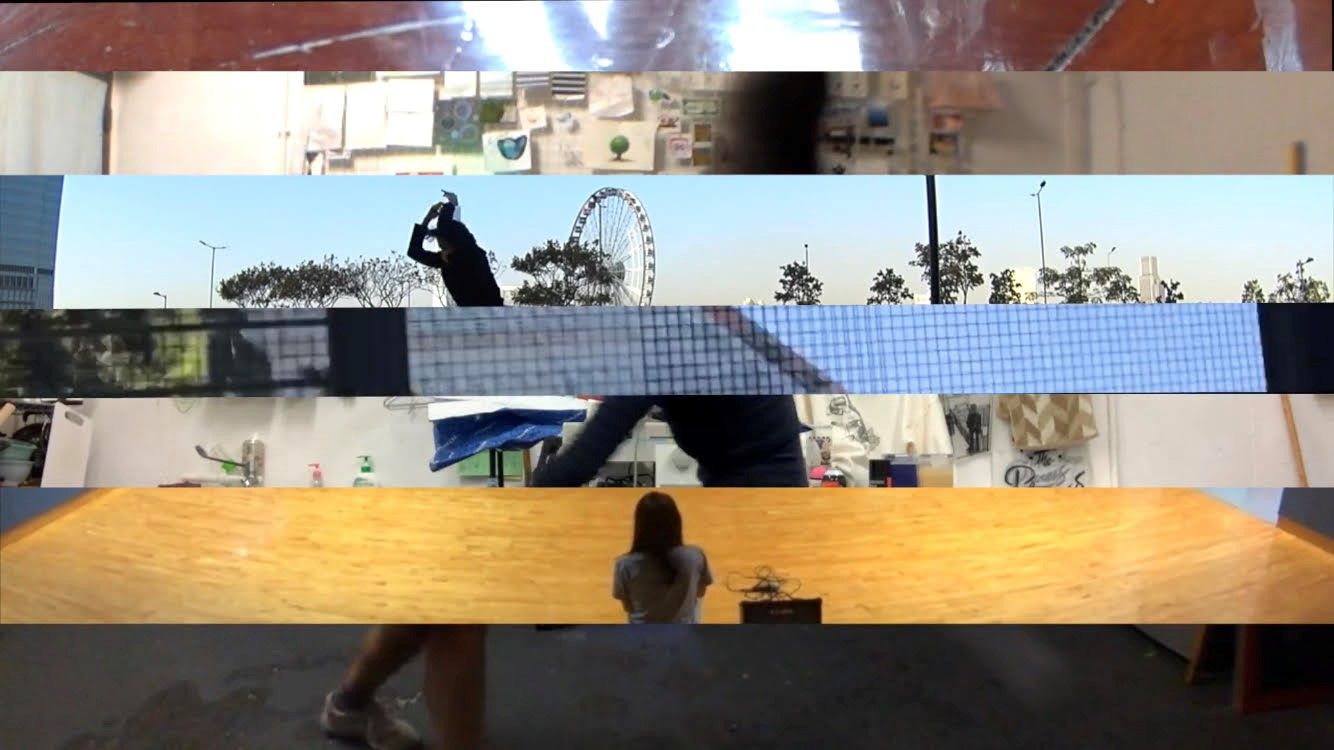

「我的舞者生涯?第二章」之截圖,是「舞蹈與動態影像」學科的剪輯實踐。本片已入選多個電影節,包括 Light Moves Festival 2023、Multiplié Dance Film 2023和跳格–香港國際舞蹈影像節2022

「我的舞者生涯?第二章」之截圖,是「舞蹈與動態影像」學科的剪輯實踐。本片已入選多個電影節,包括 Light Moves Festival 2023、Multiplié Dance Film 2023和跳格–香港國際舞蹈影像節2022

一個未知的未來:Practice as Research(PaR)

修讀了Creative Practice後,除了身體地圖,Ivy還獲得另一個自用的研究工具—— Practice as Research(PaR,實踐研究)。「實踐研究」是一種研究方法,主要透過重複練習和實踐進行探究,而探究的結果通過實踐來呈現,包括論文書寫、影像、演出、座談會等等。在訪問的過程中,Ivy經常提到PaR對於她的身體地圖和畢業論文寫作,起了舉足輕重的作用,但卻是一個相當痛苦的過程。

「我覺得PaR是一個需要存在的研究方法。當你每天都要實踐,不停地重複練習,這就像學習芭蕾舞,每天都要練Pliés和Tendu(蹲和腳部伸展),需要一點一滴地累積,儲存後才明白不斷實踐的重要性。老實說,這是一個非常痛苦的過程,但無可否認PaR的確提供了一個框架,而我決定善用這個框架,跟不同背景人士重複描述我的Body Map,包括這個地圖是如何產生的;它怎樣幫助我進行分析;地圖裡面的資訊是怎樣遊走⋯⋯這樣的重複就是實踐了。再者,當我每天聆聽不同背景的人回應我的Body Map時,真的很有趣,他們有些想像和意見甚至是我從未思考過的。這些回應,正確來說就是具有研究價值的珍貴材料。綜上所述,PaR無論在我的畢業論文還是未來的My Life As A Dancer?研究,皆充滿啟發。但如果你問我,我的研究未來發展會是怎麼樣?會用甚麼形式作為呈現?我只能說,PaR 是一個進行式,一個未知的未來,這就是它好玩的地方。『As an unknown』(作為一個未知)令到自己有所期待,因此『我的舞者生活?』就是一個未知的未來。」

最後,Ivy提供了三本關於PaR的參考書目,在此不吝與各位讀者分享:

Leavy, P. (Ed.). (2019). Handbook of arts-based research. New York: The Guilford Press.

Graeme Sullivan. (2005). Art practice as research: Inquiry in the visual arts. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Wesseling, J. (Ed.). (2011). See it again, say it again: The artist as researcher. Amsterdam: Valiz.

Ivy 的身體地圖(照片由徐奕婕提供)

Ivy 的身體地圖(照片由徐奕婕提供)

訪問(二):海納百川——舞蹈教育的二三事

「習武之人有三個階段:見自己,見天地,見眾生。」——電影《一代宗師》

黃振邦,業界朋友稱呼他Bruce,是香港資深舞者及編舞家,過去曾在「城市當代舞蹈團」(CCDC)工作長達二十年,離任前為該團的排練指導。2023年初,Bruce決定前往英國列斯(Leeds),在Northern School of Contemporary Dance(NSCD)擔任全職舞蹈講師,展開人生新一頁。

見自己,見天地,見眾生

Bruce除了是舞者也是一名習武之人,擅長把武術哲學融入舞蹈中。當訪問開始時,他就引用「見自己,見天地,見眾生」來闡述在NSCD授課的個人理念與實踐:「我經常跟學生說『見自己』是指在學習時期,透過某個形式去了解自己。譬如說,跳舞讓自己了解個人美學、藝術身體的條件和特質、如何因此令自己進步等等。『見天地』就是你帶著這個技藝遊歷四海,跟不同人分享與交換。最後是『見眾生』,其實遊歷過後已經一把年紀了,是時候跟眾生見面,所以請把過去累積的經驗分享給人。」記得小時候看電影,那些修煉之人都往深山跑,不涉足世情遠離塵囂,與現今網絡資訊爆炸、沒有手機像斷四肢的年代,「見自己,見天地,見眾生」又如何實踐?

「現世代跟以前沒有網絡、沒有線上社交平台,實在大相逕庭。我們以前當學生的年代,資訊分享是非常困難,需要透過學校訂購DVD(光碟)甚至是錄影帶,才能看到外國團隊的演出,或者是團隊來香港表演,我們去搶票入場才看得到。現在的學生只要手機一滑,Instagram、TikTok、YouTube⋯⋯海量影片、資訊多到看不完。透過網絡世界,學生真的見很多天地,我們一定不能把他們當成是傻瓜,無論是香港的還是英國的。因此我也要提醒自己保持一顆開放的心,無論何時何地都需要重新反思『見自己,見天地,見眾生』在這個年代的意義為何?有甚麼重要性?我是否可以與時並進地自我觀照?否則就算想要協助學生,可能會力不從心。希望無論是學生還是我,在NSCD的日子皆有所成長。」

Bruce在 NSCD上課情況(攝影:Eveline Wong)

Bruce在 NSCD上課情況(攝影:Eveline Wong)

距離不似預期?

在香港舞蹈界多年,除了演出,Bruce也有兼教舞蹈班,學生來自五湖四海,並不像NSCD,是英國其中一所開辦學士及碩士課程的舞蹈學院,學生皆為專科生。除此之外,無論是環境、氣候、文化、生活習慣、教學模式⋯⋯英國與香港的確存有差異。究竟Bruce對於這些「距離/距離感」是否早有準備,意料之內;還是不似預期,難以適應呢?

「坦白說,走進NSCD的教室時,我不太覺得跟學生有距離感,或許他們有一點?可是,如果我從上課的第一個練習做到下課前最後一個;從第一週教到第五週,請問你(學生)的身體有沒有不同?有沒有進步?你自己是感覺到的。如果我真的教得不好或者是沒有東西值得教,學生也不會支持。所以直到目前為止,大家有溝通,同時也沒有師生身份上的包袱導致距離感的存在,在這一點上,我覺得很開心。再者,學生其實很主動問我⋯⋯例如以前在香港的工作是怎樣的?對身體的看法與探索有甚麼想像?我都很樂意去討論、回應,不過基於政府的保護安全(safeguarding)法規,老師需要跟學生保持一定的『距離』,不像以前在CCDC大家都是同事關係,沒有太多規條隔閡。但個人覺得safeguarding其實是需要的,因為對雙方都有保障,某程度上是一個好的距離感。」

所以真的沒有具挑戰性的距離?一切都很自然而然地適應下來嗎?「不隱瞞你,有。我覺得最大的距離又最難適應的,就是辨識學生的長相,這就像外國人看華人,每個人都長一樣的。還有因為他們來自不同國家民族,有的名字真的很長又很難發音,到了期末考給分數時,要正確無誤地讀出他們的名字並match up(配對)長相⋯⋯啊!簡直是一個『浩大工程』!其他方面,例如天氣、生活習慣與模式,到目前為止我還是會有點不適應,畢竟香港沒有那麼冷,買食物、去餐廳又非常方便,但這些我想是可以慢慢習慣的。」

教學相長

雖然擁有教舞經驗和碩士學位,一旦進入教育體制難免要遵守遊戲規則。Bruce在訪問中透露,2024年初開始,按NSCD要求兼讀舞蹈教育碩士課程。除了因為遊戲規則,更重要的是讓Bruce了解英國現行有哪些教育政策、教育方針、教學工具與方法⋯⋯有助學生正面成長。Bruce回應說他對教育是沒有概念的,所以一開課便倍感壓力。但經過一段時間後發現,作為老師的確需要學習更多不同的教學法,同時也要努力嘗試和實踐:「我覺得學跳舞的人是很需要別人示範給他們看來從中學習。例如我會與學生合作做一次,嘗試用kinetic(動力學)和視覺的方式教學。此外,雖然我的文字功夫較弱,英文也非母語,但就算文法不太準確或字詞不夠深奧,我會採用「聲線教學法」作為輔助。例如我選擇用比較放鬆、寬廣的聲線,一邊說『open and stretch and release』,一邊示範伸展鬆弛的動作。還有一次我跟學生說,想像他們的指尖是LED燈,請在空中畫一張會發光的作品,並提醒他們需要同時照顧自己的身體線條,切勿顧此失彼。結果學生真的有照顧自己的指尖、肢體在空間的知覺性。這證明『I have done my job』。我相信隨年月累積,自己的英文水平也會逐步提升;加上在教育碩士課程中,學到的教學工具和方法令我教學相長,也終於深切體會在進入教室前,是有很多東西需要學習的。」

Bruce和學生一起創作、練習(攝影:Eveline Wong)

Bruce和學生一起創作、練習(攝影:Eveline Wong)

人生舞台

「還想在舞台上跳舞嗎?還想編舞做創作嗎?」作為專業舞者,舞台就是另一個家。除了教學,Bruce還想「回家」嗎?「其實我沒有停止過,所以沒有想不想這回事。也許,因為我現時在學院工作,你會稱呼我為教育工作者。不過只要當我用舞蹈去看自己的時候,我永遠都是一個舞者,永遠都在創作。現在對我來說,舞台不再只是那種有燈的舞台,因為有了家庭和小孩後,確實會有優先次序的考量。但其實任何時候皆可回到舞台,只要你很清楚並自主地作出選擇,那個選擇就是你的舞台。話說回來,如果想要實際一點,那個有燈的舞台我仍然會上的,因為香港還有很多技藝出色、水平高超的藝術家,個人非常期待有緣跟他們合作。最後希望無論是自己的人生舞台,還是劇院舞台,我都可以用舞蹈譜出我的生命。」

祝福Bruce在未來夢想成真,與自己欣賞的藝術家一起在舞台上譜出燦爛人生。

訪問(三):戲劇傳道者

劇場建構者(theatre maker)李俊亮(Indy),既能導、能演又能教,兼具創作與領導於一身,離港前,主要是擔任表演藝術教育工作的角色。踏上英國這片土地快兩年了,Indy是否仍在劇場與藝術教育之間穿梭?

文化,一種生活上的方法

「我想每一個要移居外地生活的人,第一件事情都會想:希望可以做回自己的本業。但其實作為戲劇或劇場工作者,只要你離開了自己的語言環境,就會不自覺地想東想西,主要原因是日常溝通的語言及執行操作上不同,所以大家都會思考這些相關問題。此外,為了做回本業,在出發前後自然會詢問有經驗的朋友。而我很幸運,經朋友介紹,抵埗不久就到英國一間戲劇學校任教半個學期的『即興』及『編作劇場』課,算是在這裡的第一份工作。雖然好像不應該提出以英語教學這回事,但實際上是需要的,因為向學生闡釋事情時,不禁問自己:『怎麼說才能讓他們明白呢?』這次經驗是讓我進入這個(英國)文化的機會,我覺得是重要的。另一方面,直到目前為止,我手上還有一些香港的工作以遙距方式進行,所以亦不完全只做這邊的工作,這算是後疫情的一種工作模式。」

融入當地文化和生活,對於新移民來說不可能一蹴即就,單是突破語言隔閡可得花上年月。除了進入學校教學,Indy有否嘗試其他方法?「其實我找工作也好,做義工也好,社交生活的也好,都是給自己一個經驗進入這個生活環境。例如在我住處附近有一個類似藝術中心的地方,它是由舊倉庫改建而成的。我曾經在那裡帶領八至十二歲的兒童戲劇工作坊。過去在香港,我不常教這年齡層的學生,適應上是有一定的挑戰,例如我要怎樣調校題材、教學法來配合這裡的學生?該如何與他們建立關係?他們來學習的心態又是甚麼?在練習後,如何給予合適的評語⋯⋯無可否認,這是一種增加與人深入溝通、了解當地文化的方式,對我來說確實獲益匪淺。」

Indy參與壁虎劇團(Gecko Theatre)的春季駐團計劃(Spring Residency)(照片由李俊亮提供)

Indy參與壁虎劇團(Gecko Theatre)的春季駐團計劃(Spring Residency)(照片由李俊亮提供)

專業與非專業的交融

除了教學,一直有聽Indy說,他常在教堂進行演出。但英國有不少適合戲劇演出的空間,為何是教堂?

「為甚麼是教堂?直接告訴你,因為我借用參與聚會的那間教會,不收取我的場租費用,甚至協助聯絡教友來幫忙。再者,教堂座落於市中心,位置相當好,交通很方便。此外,有些華人教會是借用西人教堂聚會的,這就等於共用空間,像我現在恆常參與的教會就是了。當中有不少教友是來自香港的,所以只要我有演出,他們都特別關心,亦主動詢問有甚麼需要幫忙,或是有哪些崗位還缺人,他們都很願意參與其中。就算只是幫忙準備茶點、搬桌椅、發電子郵件給觀眾做確認或負責後台工作⋯⋯突然間,我感到身邊有很多朋友來幫忙。其實劇場(教堂)是可以把人聚在一起的地方,如能驅使在場的人願意付出和貢獻,我覺得這已經是很美好了。」

在劇場工作,大家自然會想到「專業」二字,對於教友們的表現能稱得上「專業」嗎?「其實何謂『專業』?對我來說,『專業』就是你做前台服務時,門票排列要非常清楚,安排預約入座順暢安靜,不會堵塞通道,觀眾坐得舒服自在⋯⋯這些事教友們做得很妥當,除非是技術性的工作,例如燈光設計或音響提示,這是另作別論。我認為,『專業』是一種追求,並不在乎你的背景或出身,有時,我也避免用『專業』這兩個字來形容自己的工作。反而,教友們對於我演出的細節,例如聲線、道具或情緒拿捏等等,給予不同角度的分析和意見,真的非常有趣。他們令我更專業,讓我重新再經歷、再發現自己。」

《明日陽光燦爛》愛丁堡國際藝穗節演出劇照(照片由李俊亮提供)

《明日陽光燦爛》愛丁堡國際藝穗節演出劇照(照片由李俊亮提供)

明日陽光燦爛

2023年8月,Indy前往愛丁堡參與藝穗節,夥拍Bill Aitchison演出《明日陽光燦爛》(It Won’t Be Long Now),由社區文化發展中心主辦,演出語言包括英文和廣東話,配以英文字幕。劇目改編自真人真事,圍繞著1941至1945年香港日佔時期(第二次世界大戰),在日軍深水埗戰俘營發生的故事。除了營內,營外的香港人亦受盡欺凌滅聲,但不管是營內營外並無害怕也沒氣餒,大家信有明天。

在前往愛丁堡之前,為了重拾演出的步調,Indy和Bill在教堂進行排練及試演。Indy從中發現,在英國演出一口優雅的英國腔固然重要:「這裡的人(本地觀眾)很重視speech(演講),但在短時間內我無法要求自己做得好,所以仍以廣東話演出附以英文字幕,令本地觀眾能投入演出,而我亦能發揮得自然。除了表演形式,他們都很在意、想了解故事,希望獲取更多背景資料。所以,在劇中有些關於我的成長經驗、香港的地理知識及地形位置概念等,對本地觀眾來說就難以掌握。所以,除了劇場表演手法,影像或者視覺的道具就變得更有意義了。至於字幕及影像的配合,對我來說不單止是演出的輔助,更漸漸演變成其中一個重要部分。」

英國與香港過去有一段相當密切的關係,英國觀眾對於香港的故事至今仍深感興趣。「不過,原來很多本地觀眾是第一次聽這場戰爭的事蹟。他們知道『二戰』,但只有少數人知道日本佔領香港,畢竟歐洲這邊的戰場對他們來說相對重要⋯⋯」Indy補充說,來看演出的本地觀眾來自各個年齡層,甚至有些是因為他們的祖父輩是參與二戰的軍人,所以特別進場看演出。透過這個劇目,他們第一次聽到那麼詳細的史蹟,了解戰俘及香港人在日軍管治下的悲慘遭遇。Indy和Bill就像傳道者般,把這些故事娓娓道來。「其實值得說的是,原來在過去的日子裡,有很多人做了很多保護香港的事,我們都忘記了。」

戲劇傳道者

故事還未說完,因為我們都是活在故事裡的人。傳道者也好,藝術家也好,大家都要面對生活這回事。「對於藝術家來說,藝術來自於生活,這個就更加值得去想、去講、去做了。但究竟要怎樣講?用甚麼方式去做?其實我已經開始進行:第一,就是持續舉辦工作坊;第二,進行創作和演出。希望日後可以用文化的方式切入,慢慢建立一個平台,大家可以來學習,來看演出,甚至可以演戲,就像一個社群劇場的形式,因為大家有一個目標去做事是重要的。而文化在某程度上就是娛樂,屬於生活的一部分。無論是甚麼年紀、哪一個世代甚至是不同語言背景的人,都可以聚在這裡,成為一個文化藝術交流平台,也是一個互相支援的地方。」

如果說,牧師是為上帝的訊息作見證的傳道者,Indy希望成為在英國傳遞香港故事的牧者,努力不懈地在新土壤上撒種。

《明日陽光燦爛》愛丁堡國際藝穗節演後談(照片由李俊亮提供)

《明日陽光燦爛》愛丁堡國際藝穗節演後談(照片由李俊亮提供)