引言

首屆香港演藝博覽於2024年10月14至18日舉行。此次博覽規模空前,從戲劇、音樂、舞蹈到視覺藝術一應俱全,吸引了來自全球各地的參展者、藝術家和觀眾。

然而,這次博覽依舊和其他藝術節類似,形式上還是圍繞展演和節目打轉。活動按部就班地排定時間,內容集中呈現,結果就是形成「節日效應」——即藝術活動的高潮僅集中於藝術節期間,隨即便回歸平靜。大量資源投入,熱鬧一場,最後卻留下是否欠缺深度、文化探討空白的疑問。

當下,文化需求早已不是一個「快餐套餐」能夠解決的問題。藝術節的角色必須打破原有的框框,單純的節目展示已經無法滿足從業者和觀眾對藝術和文化的深度需求。尤其在如今這個文化交融、全球化加速的時代,藝術節更應承擔起跨界合作、跨文化對話、跨學科交流的重任,為推動文化政策討論、激發創意思維和培養藝術人才提供舞台。

這種「轉型升級」不僅能讓藝術節的內容更加豐富,也能為文化生態注入源源不斷的創造力和可持續發展動力,促使藝術家、觀眾、學者和政策制定者們在一個更具深度和廣度的平台上展開真正的對話,從而推動文化領域的突破和發展。

一、藝術節的角色轉型:從短期展示到長期交流

如今的藝術博覽和藝術節,常常被市場和政策牽著走。它們像熱鬧的夜市,忙著上演各種節目,拼票房、拼商業宣傳,靠明星效應吸引觀眾,力圖在短短幾天裡製造視覺和情感的高潮。結果呢?資源集中消耗,短期效益導向,忽略了文化藝術的長期發展需求。

這種短期性導致的浪費,是「藝術節經濟」的典型寫照。一方面,為了滿足觀眾的眼球需求,組織者砸錢請大師和明星、租豪華場地、做海量廣告,活動一結束,這些資源的作用也隨之消失;另一方面,藝術節的節目線性排佈得密密麻麻,藝術家和觀眾沒有時間建立真正的聯繫,大家只是來了一場「速食藝術盛宴」。而且,這種短期效益至上的模式,不僅大多由知名藝術家和熱門作品主導,忽視了本地藝術家的支持,也對實驗性藝術缺乏投入。這樣的藝術節到底是在做文化交流,還是只是在做流量生意?

首屆香港演藝博覽吸引了來自香港、中國大陸、亞太以及歐美的藝術界人士。表面上看,國際化和多元文化的碰撞非常吸引眼球,但它是否真的能推動文化的深度交流和長期發展呢?顯然,博覽的核心目標依舊是短期展示,雖然論壇和交流環節有不少文化產業各個層面的探討,但大多數都是一次性表演,難以建立持久的聯繫和延續性互動。

如果藝術博覽和藝術節能從原有模式中跳出來,為藝術家、政策制定者、學者和大眾提供一個真正能夠長時間對話、共創和發展的平台,那麼它的文化意義將遠遠超越眼前的一時之快。藝術節的價值,應該是成為文化生態中持久對話的催化劑,而不僅僅是幾天內的閃亮時刻。只有這樣,藝術節才能真正擺脫短期娛樂的困局,轉而成為推動社會創新和文化互動的中堅力量。

二、藝術節作為文化智庫:文化政策研究與規劃

既然藝術節匯聚了專家、學者、藝術家和觀眾,那就應當探討當前的文化政策,形成對政策的反思、批評與提案,為政策制定提供新的視角和思路,而不是淪為表面浮華的娛樂盛宴和「顏值工程」,等著領導、市場和明星效應來抬轎。

藝術節常有的論壇和工作坊模式,完全可以成為文化政策的「火藥桶」,探討、批評、顛覆現行政策,為政府提供一些跳出框框的新思路和新視角。這不僅是對現有政策的評估,更能通過多方對話,了解藝術家在創作、資源分配和觀眾教育等方面的實際需求。這樣的互動讓藝術家與政策制定者面對面地交流,有利於文化政策的精準化和多元化。可現實卻是,這些論壇常圍繞文化產業、市場和技術打轉;或者更糟地做些糖衣砲彈,邀請一些政府官員和學者出來開個圓桌會議,裝裝樣子,討論幾句老生常談的「文化如何推動經濟」、「藝術如何服務大眾」、「演出如何拓展市場」,彼此寒暄一番,差不多就結束了。

藝術節如何成為一個反思和重塑文化政策的試驗場?我曾在2017至2019年策劃的「最南階段」跨文化藝術節中,將新加坡的文化政策白皮書《Our SG Arts Plan》中的策略轉化為演出劇本,通過來自亞洲不同城市的七位藝術家表演,邀請各個層面的利益相關者,共同思考這些政策在社會中的影響,甚至暢想藝術家和觀眾如何自己制定文化政策。這種互動不僅能讓公眾了解政策的實際影響,更能啟發他們去思考、質疑,甚至挑戰現有的文化政策,把政策的大旗從高高的文化塔樓帶到觀眾的眼前。

劉曉義將文化政策白皮書《Our SG Arts Plan》轉化為演出(攝影:Tuckys Photography)

劉曉義將文化政策白皮書《Our SG Arts Plan》轉化為演出(攝影:Tuckys Photography)

藝術節如果只是一個展示藝術的舞台,那它不過是個消費品和裝飾品,為博取眼球而唱歌跳舞。但如果它能成為推動文化政策進步的智庫,能為文化領域的長遠發展提供有力的論述和支持,那它的意義就不止於此。近年來很多藝術節都在提「公共空間」,但是,公共空間不是到戶外演出或者拉上一些素人就是公共空間;只有提倡公共意識、能討論公共課題、扮演批判性思維視角、促進公共政策的有效發展,藝術節才能成為真正的公共空間。

三、藝術節作為孵化器:文化領導力的培養

電影《天下無賊》裡有一句經典台詞:「二十一世紀甚麼最貴?人才!」人才是文化發展的根本。在這個去中心化的時代,主流和權威的光環逐漸褪去,越來越多的獨立藝術家湧現。而優秀的文化領導力,才是推動文化真正發展的稀有資源。

那麼,藝術節能不能成為「文化領導力」的搖籃?能不能通過多樣化的活動形式,把一個個年輕藝術家培養成未來的文化領袖呢?

設想一下,如果藝術節通過開設各種研究項目、文化管理課程和研討會,在政策規劃、藝術策劃、文化研究、市場營銷等方面分享經驗,那麼藝術節才能真正成為藝術家的交流和孵化平台。這不僅有助於藝術家的自我提升,更能培養出具有全球視野、管理能力和創新精神的文化領袖。他們也很可能將來的某一天,會成就一場文化的革命。

我們更不能忽略藝術節在培養青年藝術人才方面的潛力。藝術節不能滿足於單純地展示既有成果,尤其是滿足於購買成名藝術家的作品,而是應該設立孵化項目,幫助年輕藝術家積累創作經驗、拓寬藝術視野。孵化人才也不等於只是孵化作品。這種孵化器的作用,不只是讓年輕藝術家能拿到更多的資源和資助,還能讓他們在創作的過程中,得到更多的方法、經驗、網絡和時間,協助他們進行長期的職業規劃。

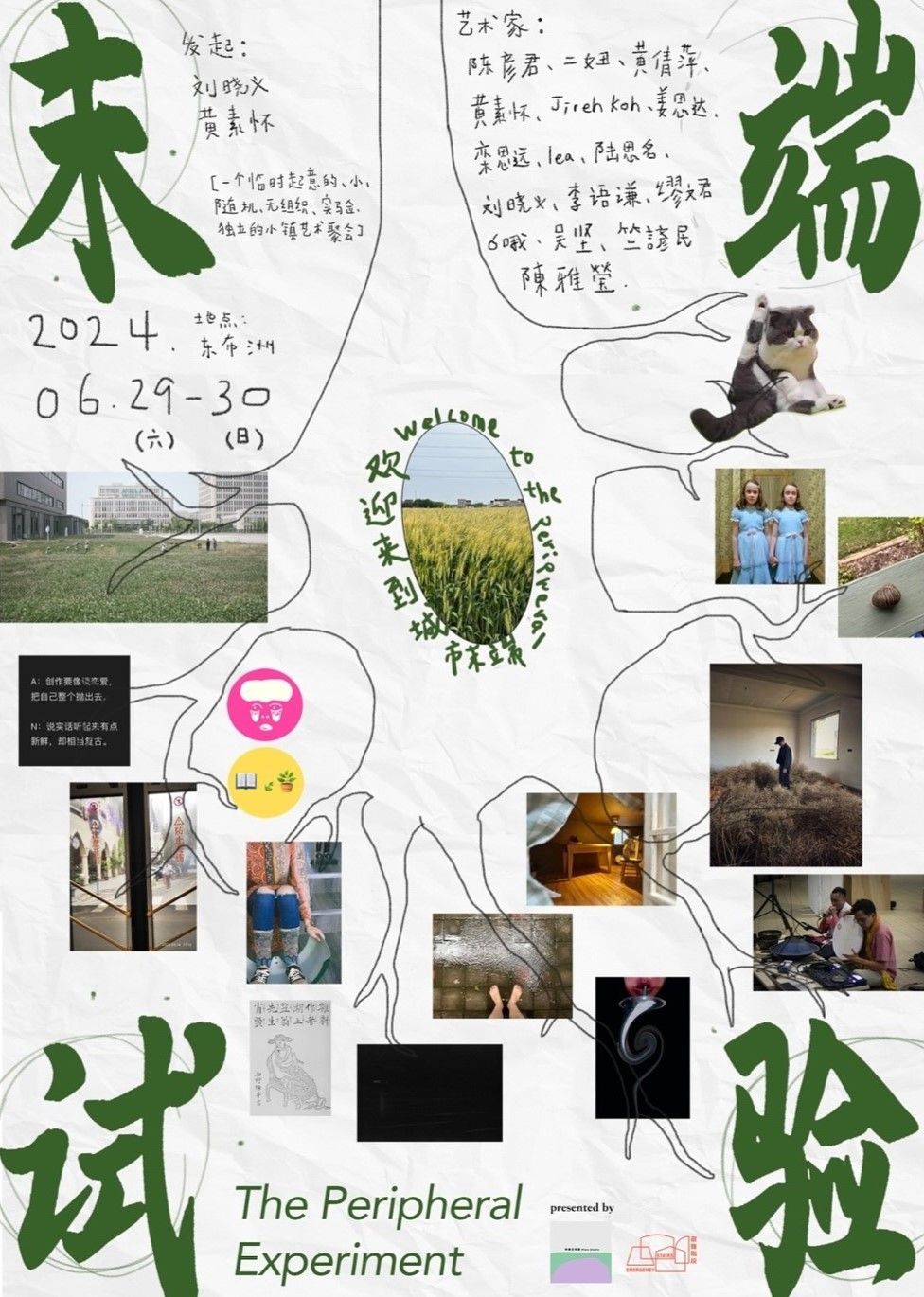

「末端試驗」宣傳海報(照片嗚謝:避難階段)

「末端試驗」宣傳海報(照片嗚謝:避難階段)

我和視覺藝術家黄素懷在2024年6月策劃的「末端試驗」,是另一個「反藝術節」的案例。末端試驗以「沒門檻、不篩選、無審查」的原則,鼓勵年輕藝術家能夠自由地表達自我,進行創作實驗。通過提供公共展演機會和創作空間,末端試驗讓藝術家探索新的藝術表達形式,測試他們的創意構思,並接受觀眾和同行的即時反饋。如果有更多這樣自由、無壓力的創作環境,鼓勵交流,那麼年輕藝術家就可以放開手腳,探索、試驗、創新,逐漸成熟。

藝術節作為培養文化領導力的搖籃和青年藝術人才的孵化器,它不是一個簡單的展演場,而是一個多層次、多功能的實驗室。它能讓藝術節從單純的演出季,升級為推動文化生態持續生長的文化引擎。

四、藝術節作為研究中心:促進文化評論和論述

藝術節完全可以成為一座文化評論和學術論述的基地。通過為評論家、研究人員提供觀察和評論的機會,藝術節能作為一個產出深刻見解和文化反思的研究中心。

許多藝術節只專注於作品展出與票房效益,較少關注到如何為藝術作品提供嚴謹和深入的檔案記錄和論述。通過引入評論家和研究員,藝術節可以成為一個多角度的觀察場所。評論家不僅可以在藝術節期間對作品進行即時分析,還能在藝術節後通過撰寫評論文章、學術報告等形式,對藝術節整體進行更深入的解讀。這種文化評論的深度延展能夠為觀眾、藝術家、學界提供長久的思想資源,從而使藝術節在文化和學術方面發揮更廣泛的影響力。那它就不再是娛樂至上的轉瞬即逝,而是有著文化根基的文獻編年史。

另外,藝術節還可以和大學、研究機構聯手,把文化評論、藝術研究和理論剖析整合起來,讓藝術節成為學術界和文化界的交匯處。這樣的合作不僅能夠吸引學生、學者和公眾的廣泛參與,還能為藝術節帶來更多的學術視角,對當代文化和藝術現象進行剖析和研究,對文化理論的創新提供助力。特別是在開放性藝術節中,觀眾的直接參與也在不斷加強。有力和深入的論述,能幫助觀眾跨越傳統的藝術消費模式,從「你表演我鼓掌」的套路中解脫出來。

新加坡濱海藝術中心首辦於2003年的「華藝節」,一直都是華人藝術家作品展演的重要舞台。「華藝節」首次委約我於2025年擔任其策展人,在作品展演之外,策劃一系列的講座和論壇。評論和學術支持不僅能讓藝術節成為文化現象的一部分,而且是一個能夠持續影響文化思想、推動文化研究的平台,為整個文化生態提供更為深刻、持久的檔案記錄和理論支撐。

五、文化交流的深化:建立多元對話和跨文化理解

在當今全球化趨勢下,跨文化理解已成為藝術不可或缺的部分。藝術節更應成為跨文化理解和多元對話的重要媒介。不同文化背景的藝術家在藝術節的空間內相聚,通過分享和交流彼此的文化經驗,他們可以打破文化壁壘,實現深層次的理解和包容。

跨文化創作不是單一文化的吶喊和販賣,而是多種文化在交織和碰撞中生成新的形式。藝術節可以為來自不同文化背景的藝術家提供一個自由的創作空間,通過藝術語言的交流增進彼此的理解。這種跨文化的對話不僅僅關乎作品本身,更關乎藝術家對彼此的文化機構、文化環境、文化政策的認知和批評,乃至自我批評骨子裡的自嘲與自豪。

我們也不能指望單靠表演就能實現跨文化理解,真正的交流需要層次豐富、內涵深刻的對話,使藝術家和觀眾不止於欣賞表面的文化符號,而能深入理解不同文化的底層邏輯。例如,通過身體研究、工作坊、跨文化主題討論等形式,可以為參與者提供不同角度的文化視角,使他們更好地理解不同文化的內涵。只有這樣,文化交流才能不再停留在表面的「文化輸出」和「異國情調」上,而是紥根於對文化差異的真正理解與相互學習。

藝術節還要能跳脫時間的限制,不只是一年一度的熱鬧,而是跨越時間、不斷延續的交流網絡、長期駐地、聯合創作等等。香港作為中外乃至東西方文化交匯的門戶,有潛力讓演藝博覽發揮出更大的能量:連接內地與海外,成為東西方文化深度交流的紐帶。藝術家們能否不只是來展示各自的作品,還能深入討論作品背後的文化語境、創作理念以及社會責任等議題?能否共同反思彼此作品在全球文化體系中的位置和意義?也許這才算是藝術節的「升級版」。

文化從來不是一個個孤立的島嶼,而是流動的、變化的、彼此影響的共同體。藝術節的跨文化功能不應僅限於文化的展示,而是能通過多元的文化融合,為藝術家和觀眾提供了一個開放的藝術環境,讓他們可以從更廣闊的文化視角去審視自身的創作和文化生態。

跨文化藝術節「最南階段」(攝影:Guolens)

跨文化藝術節「最南階段」(攝影:Guolens)

六、對未來藝術節模式的建議與願景

未來的藝術節,如何脫離只是演演戲、賣賣票的模式?構建一個具備多重功能的綜合型藝術節已成為文化領域的一個重要願景。這種模式好似一把「瑞士軍刀」——不僅要承載傳統的展演功能,還需為評論、交流、研究、孵化和政策對話提供空間。

政策支持對於實現這一願景至關重要,想讓藝術節從娛樂性平台升級成文化交流的策源地,政府和文化機構的支持顯得尤為必要。在未來的藝術政策中,藝術節應獲得更為穩定和長期的資助,以保證其能夠持續發展多元的藝術活動。

此外,文化研究的專項投入也必不可少,通過資助與藝術節相關的文化研究,幫助藝術節引導出更為深遠的文化影響。除了資金支持,政策層面還可以推動藝術節與學術界、社會組織的深度合作,鼓勵跨學科、跨領域的協作,提升藝術節的學術水平和社會價值。政府和文化機構在制定政策時,可以將藝術節納入文化智庫的範疇,讓藝術節不再只是一個娛樂平台,而是成為集文化思考、公共討論和政策建議於一體的多功能交流平台。

對於未來藝術節的文化價值評估,節目數量、觀眾數量和觀眾好評不應再成為唯一的考量標準。一個成功的藝術節,不僅在於吸引了多少觀眾或創造了多少經濟效益,更在於它能為文化和社會帶來怎樣的積極影響。未來的藝術節評估體系,應逐步發展出一套更多維度、更有「文化含氧量」的標準:包括可持續性、人才培養、社會影響力和國際交流程度等等。

通過文化影響力的延展,藝術節可以在社會中扮演更多元的角色,不只是展示「我有文化」,更要成為推動社會創新和文化進步的中堅力量,為未來的文化生態鋪墊出更精彩的可能性。

結論

藝術節若要長久生存下去,就得不僅僅是狂歡的「節日」,而是文化發展的思維引擎。

在「2024粵港澳大灣區藝文界交流會」上,我向與會者拋出了十個問題。在此抄錄一遍,作為這篇文章的結尾,和大家共同思考藝術節的多維角色:

1.藝術節有沒有超越節目層面的藝術視野?

2.藝術節要如何策劃深入和長期的文化交流?

3.藝術節如何作為文化領導人才培養的平台?

4.藝術節如何促進文化評論、論述與研究?

5.藝術節如何推動文化政策的討論與規劃?

6.藝術節除了市場導向,經營模式和可持續性策略還有沒其他可能?

7.藝術節如何評估非成果導向和非量化的價值?

8.藝術節如何改變出資人和政策制定者的思維模式?

9.藝術節如何引領觀眾、挑戰觀眾而非迎合和取悅?

10.藝術節如何分配資源進行長期的研究和發展?